Le 21 septembre dernier, les membres de Cellul’Art ont été reçus, par les enseignants de l’école Jean Nicolas, afin de présenter, dans la perspective d’une future collaboration, les finalités de leur galerie d’art à vocation pédagogique ainsi que les projets entrepris pour cette nouvelle année.

En partenariat avec le dispositif « Objectif photo »(1) du CDDP de St Brieuc, notre groupe de travail, composé d’étudiants en Master 1 et Master 2 mention « Professorat des écoles » ainsi que d’un formateur en Arts visuels et Multimédia de l’IUFM de St Brieuc, M Pascal Bertrand, organise en effet des expositions d’œuvres plastiques issues du corpus de divers artistes, artistes préalablement choisis parmi les suggestions des partenaires(2). L’année précédente, les productions de quatre plasticiens ont ainsi été présentées à l’IUFM dans le cadre du projet intitulé « En toutes lettres » : la réalisation graphique « Bataille » de Richard Baquié sur le thème des couleurs, les travaux sur la sérigraphie de Raymond Hains, et, enfin, les recherches sur le cryptogramme de Yves Belenfant et Jacques Villeglé. Des élèves de cycle 3 ont par la suite été invités à venir les découvrir. L’exposition permettait au demeurant d’établir un premier contact entre étudiants et élèves. Il était ensuite convenu que ces derniers reviennent pour expérimenter, dans le cadre d’ateliers, différents procédés plastiques et matériaux, ceci afin de les amener à mieux comprendre les œuvres proposées tout en leur apportant un vocabulaire et des repères historiques.

Cette expérience est donc très enrichissante pour les élèves, mais aussi pour les étudiants de l’IUFM. Elle permet, en effet, par la mise en place d’ateliers, de s’initier à la démarche pédagogique à travers la définition d’objectifs d’apprentissage, l’expression de choix pédagogiques et leur expérimentation sur le terrain, mais également, d’expliciter, à travers une pratique, la démarche d’éducation en histoire des arts, figurant dans les nouveaux programmes de 2008.

Pour cette nouvelle année, Cellul’Art a souhaité ouvrir le site de l’IUFM à différents publics et tout particulièrement aux cycles 1 et 2, ce qui a été concrétisé grâce à l’enthousiasme des enseignants de l’école Jean Nicolas face au nouveau projet 2011-2012 présenté lors de la réunion. C’est le photographe mais aussi plasticien Pascal Mirande qui, cette année, nous fait l’honneur de participer au projet. Le vernissage aura lieu le 9 novembre à 17h30 sur le site de l’IUFM de St Brieuc.

Dans cette perspective, cet article propose d’une part d’apporter quelques éléments d’informations sur la démarche de l’artiste après une courte biographie et d’autre part de découvrir les productions photographiques choisies par l’artiste et notamment les séries dont elles proviennent.

La démarche de Pascal Mirande.

Pascal Mirande est né le 12 juin 1968 à Sainte Adresse en Seine Maritime. Après avoir travaillé le dessin en autodidacte, il s’intéresse très vite à la peinture à l’huile et décide de se perfectionner à l’atelier Jean Louis Chollet. Il entre ensuite aux Beaux arts de Poitiers et obtient son diplôme en 1993. Il y fera la rencontre d’Alain Fleig, non seulement photographe et critique d’art, mais aussi historien, qui l’initiera à la photographie. C’est toutefois aux Beaux arts de Rennes, dont il ressort également diplômé en 1996, qu’il décide de poursuivre, avec Tom Drahos, Hervé Rabot et Paul château, sa recherche photographique.

Bâtissant un décor par la confrontation de structures éphémères à des lieux chargés d’histoire comme les ruines ou les monuments anciens, il emporte le spectateur dans des contrées imaginaires, véritables « paysages de l’improbable » selon F. Méchain. Les mythes et scènes de nature historique y sont très présents, ce qui permet à l’artiste d’obtenir une certaine complicité avec le spectateur.

Pour réaliser sa photographie, il effectue dans un premier temps un travail préparatoire. Il retranscrit une image mentale de ce qu’il souhaite créer, sur un croquis, puis s’imprègne des connaissances nécessaires à l’élaboration de son projet (3). Ses structures sont ensuite fabriquées en fonction des matériaux qu’il collecte (bois, couverture de survie, colle, métal, ficelle, …). C’est seulement dans un second temps qu’il met en scène ses constructions et les photographie. En jouant avec leur échelle grâce à l’axe de sa prise de vue et à son cadrage, il décide alors s’il utilise le paysage comme support (Ombres, Structures Rituelles) ou comme décor (Le Mont Saint Michel, Icares). Il a, de surcroît, bien souvent recours au noir et blanc (4), ceci afin de mieux contrôler le tirage et le recadrage.

Par cette mise en scène, Pascal Mirande pousse donc le spectateur à s’interroger et l’invite à la vigilance. La photographie n’est en effet qu’une interprétation de la réalité (5) celle-ci ne projetant que l’univers créé par le photographe. En ce sens, Isabelle Tessier, responsable de l’arthotèque de Vitré ajoute que « les images qu’il crée interpellent et emmènent le spectateur dans un espace temps différent de celui qu’il connaît et pourtant si proche dans la réalité ». Lorsqu’il encadre ses réalisations d’un halo sombre et flou, c’est ainsi à la photographie du XIXème siècle qu’il renvoie. Le spectateur rentre alors dans une histoire.

Les thèmes proposés par Pascal Mirande lors de l’exposition.

Pour l’exposition, Pascal Mirande a sélectionné des photographies noir et blanc appartenant à six types de séries : Icares, Mythes, Gulliver, Structures rituelles, Sentinelles et enfin une photographie en trois dimensions, cette perception se développant récemment depuis peu.

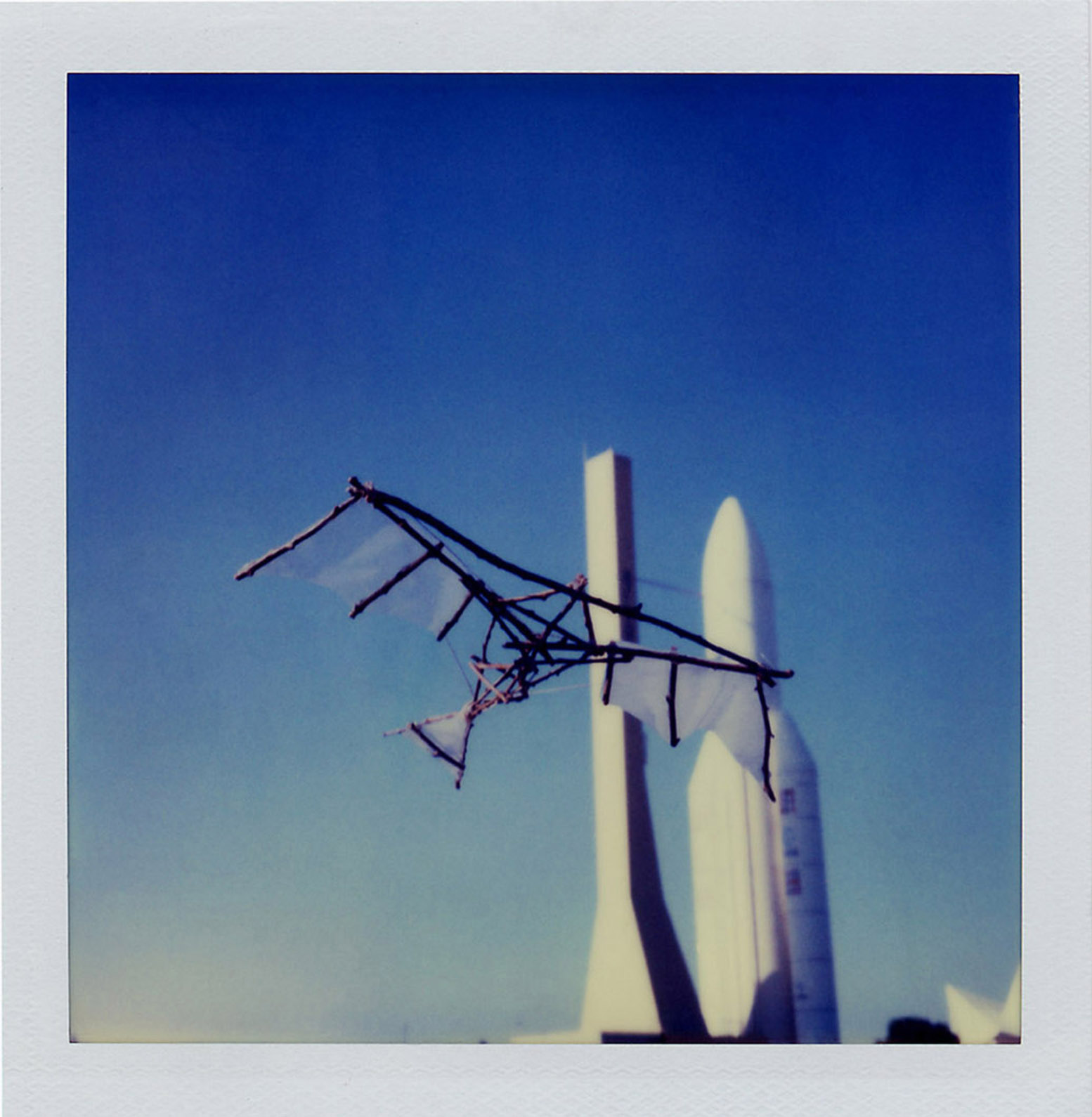

Icares (2002-2007) est une série d’images, soit en noir et blanc, soit en couleur, théâtralisées par un cadre qui s’inspire des daguerréotypes (6). Les créations semblent voler, un angle opportun ayant été trouvé. De plus, l’utilisation d’un appareil polaroid permet de jouer sur la profondeur des champs afin d’obtenir un décor irréel. L’arrière plan est ainsi flou, ce qui renforce l’impression de mouvement de l’avion. Ce dernier aspect permet à Pascal Mirande de citer la chronophotographie, technique mise au point par Muybridge et Marey et permettant l’étude du mouvement. Il clôt, enfin, cette série par la rencontre entre deux espaces-temps : la machine volante devant la fusée Ariane.

Son travail sur Les Mythes (1995-1996) revisite ces histoires fondatrices de la genèse et faisant parties intégrantes de l’imaginaire occidental. Seront présentées la tour de Babel née d’une simple borne de chantier parée d’échafaudages précaires et l’arche. L’image légèrement floue et les couleurs passées installent une atmosphère de mystère.

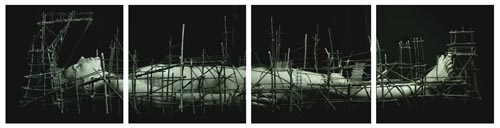

Dans Gulliver (2008-?), l’artiste confronte pour la première fois ses constructions au corps humain. Le sujet semble segmenté ce qui renforce l’idée de construction. Et, le fond noir ne permettant pas au spectateur de se référer à des éléments du décor pour juger de l’échelle utilisée, Pascal Mirande réussit à créer une mise en scène de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Dès lors, selon celui-ci, « le modèle vivant montre la minutie des maquettes et à l’inverse, les échafaudages transforment le corps en un immense paysage.» Enfin, les différentes poses dans lesquelles figurent Gulliver évoquent Ingres, Manet, David, Botticelli ou encore Michel-Ange.

Dans Gulliver (2008-?), l’artiste confronte pour la première fois ses constructions au corps humain. Le sujet semble segmenté ce qui renforce l’idée de construction. Et, le fond noir ne permettant pas au spectateur de se référer à des éléments du décor pour juger de l’échelle utilisée, Pascal Mirande réussit à créer une mise en scène de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Dès lors, selon celui-ci, « le modèle vivant montre la minutie des maquettes et à l’inverse, les échafaudages transforment le corps en un immense paysage.» Enfin, les différentes poses dans lesquelles figurent Gulliver évoquent Ingres, Manet, David, Botticelli ou encore Michel-Ange.

Première série d’images présentées en extérieur, Les Sentinelles (1996-1997), sorte de miradors, supplante le paysage et le ponctuent pour interroger le spectateur sur ce qu’il voit ou croit connaître. Chaque élément du décor se transforment grâce à un jeu d’échelle : les cailloux deviennent ainsi des rochers et les flaques d’eau des lacs.

Enfin, les dernières photographies proposées seront issues de la série Ex-voto (1998-2007). Il fait ainsi référence aux ex-voto marins, offrandes faites à un dieu en remerciement d’une grâce. Il peut s’agir de crucifix, tableaux, mais aussi, maquettes de bateaux, médailles militaires, etc. Puisant dans les lectures de son enfance sur l’histoire de la marine, P. Mirande se fait donc ici constructeur naval en fabriquant des répliques de bateaux liés à l’histoire de la marine : une arche, une trirème, un drakkar (renvoie aux premières invasions), une nef médiévale (pour l‘évolution du commerce et les échanges vers d’autres mondes), le galion (emblème des grands voyages, de la piraterie). Mis en scène, ces Ex-voto restituent dès lors une part des rêves de voyage de l’enfance.

Pascal Mirande utilise ainsi l’existant et cherche à le bousculer par le biais de ses constructions. Sa démarche est ainsi réalisée selon deux axes, à savoir la confrontation et la vigilance. Il entraine non seulement le spectateur dans des histoires qu’il aime inventer et raconter, mais il cite par ses œuvres de nombreux artistes tels F. Goya, le sculpteur C. Simonds, ou encore le photographe G. Garcin. Une recherche sur le sujet permettrait de mettre en avant une nouvelle perspective des œuvres de l’artiste.

Sites internet de référence :

- L’APARTÉ, Pascal Mirande et Graphitis, 2010, site consultable sur: http://www.laparte-lac.com/mediation/pascal-mirande/

- École supérieure d’art de Lorient, 18e rencontres photographiques, Pascal Mirande-Gullivers, site consultable sur: http://esa.lorient.fr/Pascal_Mirande.2491.0.html

- MIRANDE Pascal, site consultable sur: http://www.pascalmirande.fr/

- TESSIER Isabelle (responsable de l’artothèque de Vitré), Entretien de Pascal Mirande, Rennes, 22 octobre 2003, site consultable sur: http://www.pascalmirande.fr/docs/Entretien_Avec_Pascal_Mirande.pdf

Notes et références:

(1) Gérante de ce dispositif : Claire Carrier.

(2) Le CDDP et le FRAC Bretagne notamment.

(3) Les avions de la série Icares sont nés de sa représentation des machines volantes de Léonard de Vinci. Des recherches sur le mythe d’Icare, les premiers aéroplanes (les frères Wright, 1903), l’histoire des avions, leur construction, etc, sont venues ensuite complétées son croquis initial.

(4) « Dans la série Alésia, la mise au point faite sur une ligne horizontale permet d’envisager un champ de bataille et d’inconcevables pièges quand il ne s’agit que de brindilles fichées dans une motte de terre. » FRAC Bretagne

(5) H. Bayard, souvent cité par P. Mirande.

(6) Procédé photographique (Louis Daguerre) qui produit une image sans négatif sur une surface en argent, exposée directement à la lumière. Wikipédia

Excellente initiative, Aurore. L’essentiel est dit.

Ton enthousiasme mêlé à ton investissement dans l’équipe de cellul’art, font plaisir à voir, à lire et à entendre.

Pascal Bertrand