C’est dans le cadre de l’initiation au modelage que nous sommes allés au musée de la Briqueterie lors d’un TP dont le but était de nous montrer l’art d’une autre façon. Effectivement, lors d’un bel après-midi ensoleillé, nous avons eu l’occasion de découvrir les oeuvres de Jean Fontaine (l’exposition « la bête est humaine ») d’une manière peu orthodoxe.

Ainsi, différents rôles nous étaient attribués: il y avait celui du journaliste, qui devait mettre sur écrit les sensations qu’éprouvait l’aveugle (dont les yeux étaient bandés), touchant et sentant, plus encore ressentant, les différentes sculptures qui trônaient dans toute la pièce.

Il y avait celui du dessinateur, qui mettait sur papier et ce de la plus diversifiée des manières les différentes oeuvres d’art (tantôt représentative, tantôt abstraite) en jouant sur l’intensité du trait (allant même jusqu’à percer la feuille afin que le non-voyant puisse apprécier la représentation), ou sans lever l’outil qui donnait forme ainsi à des dessins inattendus.Dans une volonté jusqu’au-boutisme, nous avons même enregistré les sons que pouvaient donner les sculptures en les frottant, en les frappant (c’était autorisé, bien entendu) afin que tous les sens soient pris en compte.

Dans un deuxième temps nous nous sommes réunis autour d’une table afin de confronter les différents points de vue qui découlaient de l’expérience de chacun. Et il était intéressant de constater les divergences ou les corrélations qui pouvaient être fait pour une même oeuvre, et la surprise de certains en découvrant les représentations graphiques des sculptures qu’ils avaient touché quelques minutes auparavant. C’est à ce moment-là que nous nous sommes mis à manipuler de l’argile, dans le but de représenter « notre » bête à nous après avoir découvert celles de Fontaine. Et j’ai remarqué que celui-ci représentait le corps de l’humain, et la tête de la bête, afin de créer un tout. Je me suis donc mis à confectionner une tête imaginaire, qui faisait ( peut-être inconsciemment) référence au bestiaire de l’heroic-fantasy, ou des mythes celtiques (un mix entre Korrigan et Gobelin).

C’est lors d’une seconde séance de TP en relation avec l’initiation au modelage que nous avons pu parachever notre production. L’ordre d’idée était de donner suite au premier TP afin de faire fusionner les deux travaux en un, dans une grande liberté d’approche. Faire intervenir d’autres personnages, les entremêler, parfaire sa première « bête », lui donner une autre allure, c’était un libre-arbitre, mais à cadrer dans un travail de modelage, toujours.

J’ai donc choisi d’intégrer la tête du TP précédent et d’imaginer qu’elle soit capturée par d’autres créatures dont la forme et l’origine restent incertaine. Cette idée m’est venue en observant un fil de fer enroulé autour d’un tissu rouge, comme emprisonné consciemment par quelqu’un. Positionnant le fil de fer autour de la tête de la « bête », je décidais de m’arrêter à trois geôliers, dont la physionomie se construirait au fur et à mesure de la manipulation de l’argile. Soit dit en passant, il est loin d’être évident de donner une forme précise (et surtout qui tienne tendue) à ce matériau, néanmoins il permet une grande variabilité d’actions par sa structure facilement malléable (il suffit de la tremper pour lui redonner sa flexibilité). Mélangeant diverses caractéristiques d’animaux reptiliens (lézard, tortue, iguane,…) et des traits propre à l’homme (visage, bras, cerveau,…), ces créatures n’auraient pas dérogé dans l’exposition de Fontaine (même si son bestiaire contient nombre d’éléments mécaniques intégrés à la chair, et c’est peut-être ce que veulent faire les trois geôliers purement organique à leur captif: le faire intégrer malgré lui la troupe de Fontaine).

Le moins que l’on puisse dire au sujet de Martial Raysse, c’est que son travail est hétéroclite. Né le 12 Février 1936 à Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes, Martial Raysse commence à peindre et à écrire des poèmes dès l’âge de douze ans. Figure bifide de peintre-sculpteur, il touche à tout. Pratiquant l’athlétisme à haut-niveau, il commence dès 19 ans à assembler des détritus et des objets divers dans des boites en plexiglas. Se rapprochant du Pop-Art, il fait partie du mouvement des « Nouveaux réalistes ». Il se consacre même au cinéma, en réalisant notamment Camembert extra-doux (1969) et un long métrage, Le Grand Départ, en 1970, au titre prophétique. Il entreprend alors de « commencer à vivre ». L’esthétique qu’il met progressivement en place à partir de 1972 est en totale rupture avec les œuvres pop de la période précédente. C’est à ce moment-là qu’il parallélise le travail de peintre et de sculpteur.

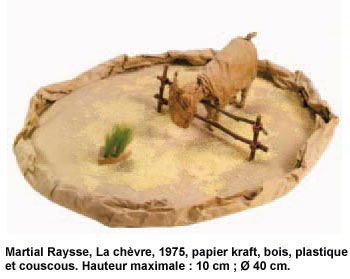

Une véritable dialectique s’instaure entre sa peinture et sa sculpture. Ce dialogue entre les « soeurs ennemies » joue un rôle moteur dans l’élaboration de son oeuvre. Raysse « s’accepte aujourd’hui à la fois comme peintre et sculpteur », il reconnaît avoir désormais pris la mesure de la spécificité propre à chacune des deux disciplines. Comme Poussin avant lui, Raysse désire redonner à la peinture le poids spécifique de la sculpture : la recherche du modelé est ainsi le trait d’union entre les deux pratiques. »J’ai voulu un monde neuf, aseptisé, pur et au niveau des techniques utilisées, de plain-pied avec le monde moderne » dit-il, et effectivement, la société de consommation et ses dérives le nourrissent d’un point de vue artistique. « La chèvre » de Raysse, datant de 1975, est fabriqué avec des matériaux récupéré (du couscous ?), notamment sa matière fétiche: le plastique, qu’il dissèque sous toutes ses formes. Ainsi, la pauvre chèvre est prisonnière de sa consommation (ici, un produit qui lui est néanmoins indispensable) qu’elle ne peut paradoxalement pas atteindre au sein de cette petite sculpture.

Sans être allé jusque là pendant la confection de ma production, l’interprétation qui peut en être faite s’apparente, au même titre que le travail de Raysse, sur cette idée d’être prisonnier de quelqu’un ou de quelque chose, et de ne pouvoir en faire autrement. Un petit espace clos où il se passe tout de même quelque chose. Raysse a continué dans cette voie avec sa série des champignons qui, bien que plus éloigné d’un point de vue purement graphique de mon travail (c’est bien plus coloré), aboutit pourtant au même message. C’est en tout cas l’interprétation que j’en ai faite au vu des dires de l’artiste et de sa personnalité, celui-ci n’exprimant jamais clairement le fondement de ces oeuvres, et c’est tant mieux, car n’est-ce pas là l’essence de l’art de faire vivre à chacun, subjectivement, une sensation, un ressenti bien spécifique, loin de toute science exacte.

TRANSPOSITION DIDACTIQUE :

Expérimenter l’argile, la terre, palper, modeler, ressentir cette matière, et en découvrir ses propriétés est une expérience sensorielle qui ne fait pas appel seulement à la vue. Le modelage fait intervenir le toucher, et la capacité à représenter (ou pas) des choses que l’on a l’habitude de créer à l’aide d’un outil. Ici, ses propres mains servent d’instrument, pour pétrir, creuser, lisser, aplatir, tasser, non plus sur une surface plane comme une feuille de papier, mais avec le matériau en lui-même (comme si l’on nous demandait de représenter avec de l’encre de chine sans pinceau ni support). Les enfants ont l’habitude très tôt de manipuler de la pâte à modeler et de donner forme à partir de rien à quelque chose qu’ils ont imaginés (aussi vrai avec les jeux de construction type Lego), et c’est une expérience différente de la peinture ou du dessin qu’ils découvrent ici. Effectivement, il n’est plus question de coordination bras/outil/feuille, mais d’exploration, d’expérimentation (plus tard viendra la structuration et la recherche de mesure du geste, à l’aide d’outils de sculpteur, par exemple), de manipulation à l’aide des deux mains avec et dans l’outil lui-même.

Cela soulève plusieurs questions, dans ce sens que le modelage fait travailler tous les sens en éveil de l’enfant pendant l’apprentissage de sa préhension de l’environnement (c’est moins vrai pour l’ouïe, même si elle intervient tout de même pendant la manipulation du matériau/outil, et il vaut mieux éviter de faire intervenir le goût, au risque de voir une expression de répulsion chez l’enfant, amusante au demeurant) et qu’il permet de travailler son imagination et sa curiosité. Aussi, ils découvrent que les arts plastiques ne se limitent pas à une représentation pure et dure de leur environnement (même si c’est plus dur de convaincre des adolescents que des enfants sur ce sujet) et qu’ils permettent à ce titre d’étendre les cordes de leurs arcs à des domaines inconnus jusqu’alors.

SITUATION PEDAGOGIQUE :

A la suite de ce que l’on a dit, il semble important d’initier au modelage dès la petite section, et au fur et à mesure de la scolarisation perfectionner les attitudes et les aptitudes des élèves vis-à-vis de l’argile, de la glaise, de toutes matières modelable en somme. Aussi, pour entrer en corrélation avec les TP et afin de faire prendre conscience aux élèves des enjeux de cette manipulation, faire différentes expérimentations sur les sens peut être intéressant : bander les yeux des élèves ou les faire tous « travailler l’argile dans le noir » avec une même consigne peut donner lieu à des résultats de modelage inédits. Les faire imaginer que « le prolongement de leurs doigts est un outil » (pinceau, ébauchoir, mirette, fil à couper la terre, ou même des plus saugrenus : cuillère, aiguille, pieu, ou la main entière un marteau) en leur donnant chacun un rôle peut favoriser leur entrée dans l’activité du modelage. De même, leur donner des métiers différents qui font entrer en jeu la manipulation, le pétrissage peut être enrichissant, et à double entrée intellectuelle (travailler sur les métiers et sur le modelage) : par exemple « qu’est-ce que peut donner une sculpture de boulanger, une sculpture de maçon, une sculpture de couturier », ou plus dur (mais au résultat sûrement surprenant) « une sculpture de sculpteur ? »

L’utilisation d’images, de choses connus favorise la découverte d’une nouvelle activité, et dans cette optique, il peut être intéressant de leur demander de « modeler avec des éléments connus », c’est-à-dire avec ce qu’ils ont l’habitude de manipuler, et d’intégrer cela dans le but de donner à ces objets une signification toute autre. Modeler avec un ballon pour donner un personnage, modeler une figurine pour donner une table. Ceci toujours dans l’intérêt de manipuler de la matière, et des objets différents. Car ne peut-on modeler qu’avec des matériaux qui sont fait pour modeler ? Non, bien sûr, et leur donner la possibilité de créer avec tout ce qu’ils récupèrent, et pourquoi pas les intégrer, les fusionner avec l’argile, la terre, permettra d’étendre le domaine d’expérimentation de leurs sens. A ce titre, l’odorat, le toucher, et l’ouïe peuvent permettre à un élève dont les yeux seraient bandés d’identifier différentes parties des productions, et surtout d’en prendre conscience, afin de mieux apprécier la production et d’appréhender l’art d’une manière différente.

Ces séances, mise à part la dernière qui serait plutôt dédiés au cycle 3 (peut-être plus abstraite), s’adresseraient au cycle 2, le cycle 1 portant plutôt sur des consignes simple afin de rentrer progressivement dans l’activité du modelage (comme représenter un animal ou un objet). Les objectifs seraient d’appréhender une matière, en l’occurrence principalement l’argile, de différentes manières et d’élargir le spectre d’activité du modelage au fur et à mesure des années, en explorant les nombreux graphismes qui découlent de sa manipulation (et ce de manière récurrente, pendant les séances d’arts plastiques dans la salle dédiée à cette pratique). Ces séances ne devraient pas excéder 45 minutes.

Puis, pendant la verbalisation, il est toujours intéressant de leur demander de présenter leurs travaux et d’expliquer la volonté qui les a poussé à arriver à ce résultat. Quelle a été le sentiment éprouvé avant, pendant, et après la production, et qu’en est-il par rapport au projet escompté ? Il faut bien sûr laisser une place importante au plaisir: en les laissant s’exprimer librement sur un thème imposé, il faut arriver à ce qu’il soit content d’eux sans mettre en cause le résultat final, à condition tout de même qu’il entre dans les limites et les contraintes données.

Pour en arriver à l’ancrage artistique, rien de tel que leur demander directement s’ils connaissent des oeuvres qui pourraient ressembler à une ou plusieurs des productions effectuées à l’école, en rapport à leurs propres connaissances culturelles (certains peuvent même s’en être directement inspiré pour leur travail). On parle là du cycle 2 et 3 (même si l’on est régulièrement surpris par la connaissance de certains tout-petits). Ainsi, leur faire découvrir de célèbres sculptures suivant le thème choisi enrichira leurs connaissances artistiques (à mettre en relation avec les séances de « découverte du monde »), et peut le cas échéant entraîner des débats sur le choix du professeur (« pourquoi t’as choisi celle-là, elle ressemble à rien », « ah! celle-là, je l’ai déjà vu à la TV », etc…).

Ces séances auraient donc pour but de se confronter à une nouvelle forme d’art, peut-être moins connu pour les enfants que la peinture (du moins pas forcément considérée comme de l’art dans leur approche) et de leur faire prendre conscience qu’il s’agit d’un pan artistique faisant travailler nombre de leurs sens, de manière insoupçonnable de prime abord.

PS : les consignes des séances sont entre guillemets.

autorisation superblog.

Pistes pédagogiques porteuses.

Attention toutefois à ne pas confondre une incitation (solliciter, interpeller l’élève…) et une consigne: ce qu’il faut faire. Les expressions entre guillemets dans ton article sont plutôt des incitations que des consignes.

Prolongement intéressant: (travailler sur les métiers et sur le modelage) : par exemple « qu’est-ce que peut donner une sculpture de boulanger, une sculpture de maçon, une sculpture de couturier.

Référence artistique pertinente.

Pascal BERTRAND