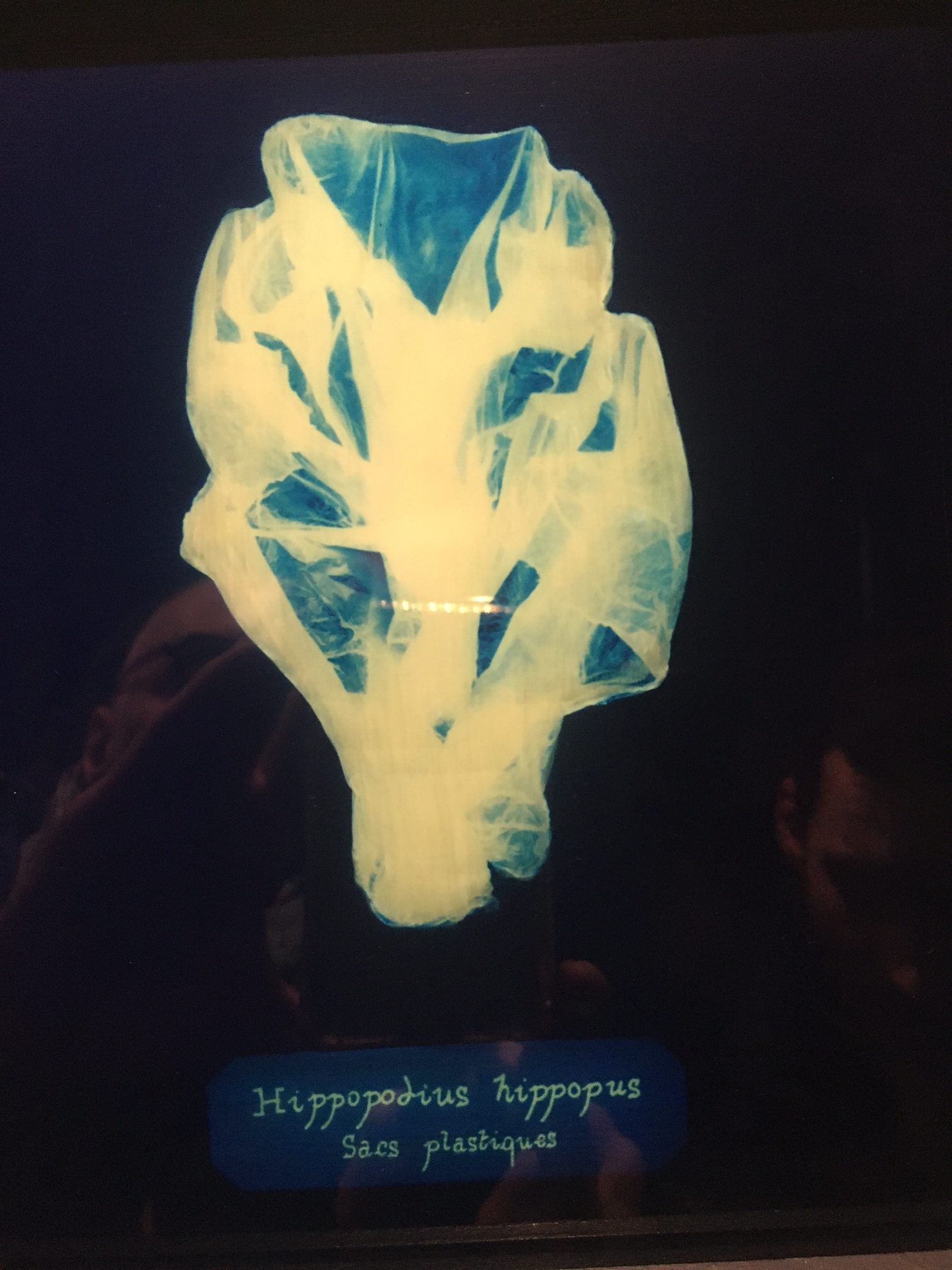

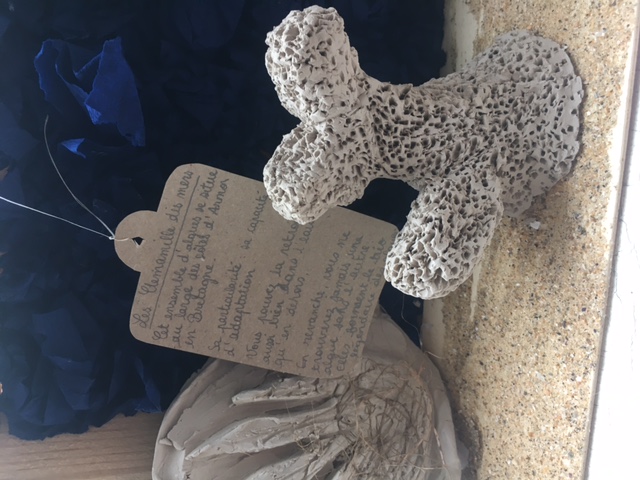

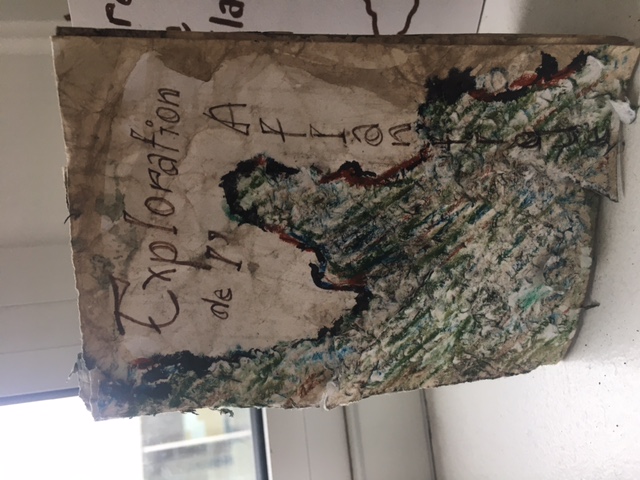

Dans le cadre du dispositif de soutien Contre Vents et Marées de la Région Bretagne, Coline a réalisé en mai 2024 une résidence de recherches à Roscoff, en travaillant sur la pratique ancestrale du ramassage de goémon. Intéressée par le geste de ce métier, mais également les différentes utilisations que l’on peut faire de ce mélange d’algues, elle souhaite travailler à la manière d’une goémonière. Ramasser, faire sécher puis brûler les algues, afin d’en obtenir un « pain de soude », et par la suite, développer avec une approche artistique, une nouvelle utilisation possible de ces cendres iodées. Ce travail de recherche historique donnera lieu à un projet d’exploration de la matière que nous pensons intéressant de présenter au sein de la galerie EC’ART.

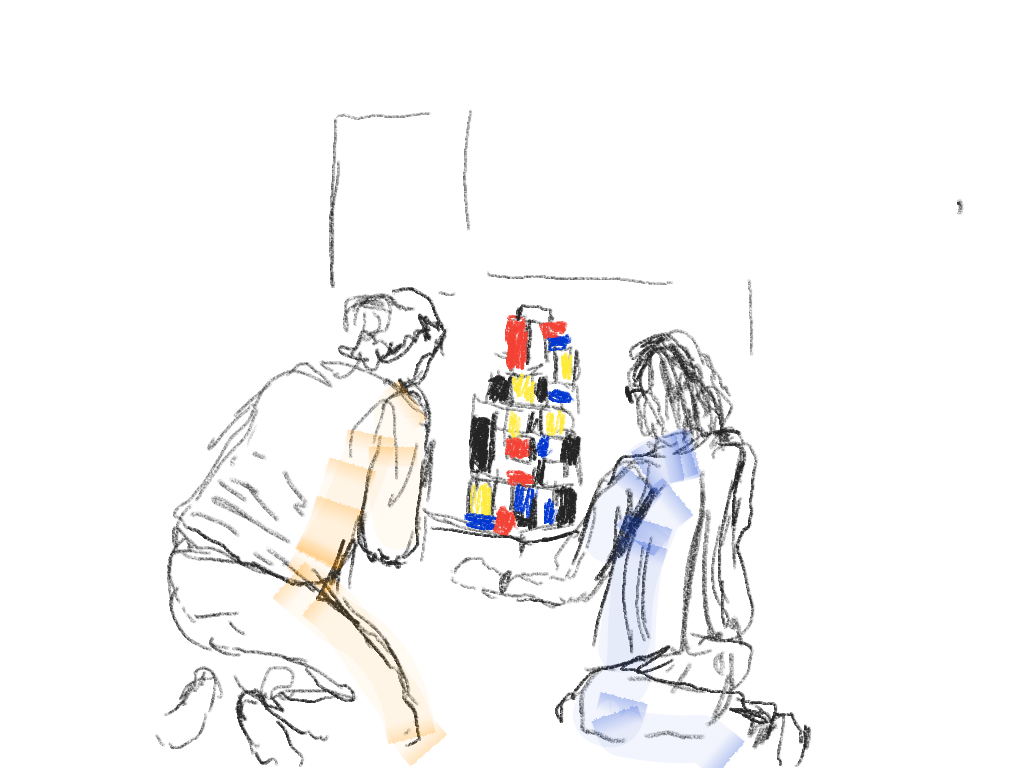

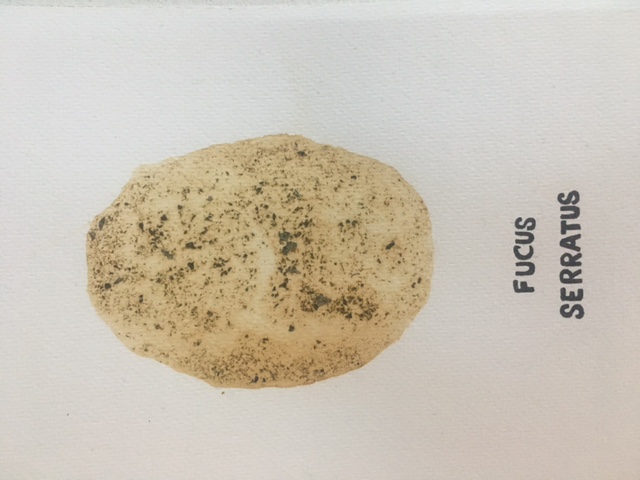

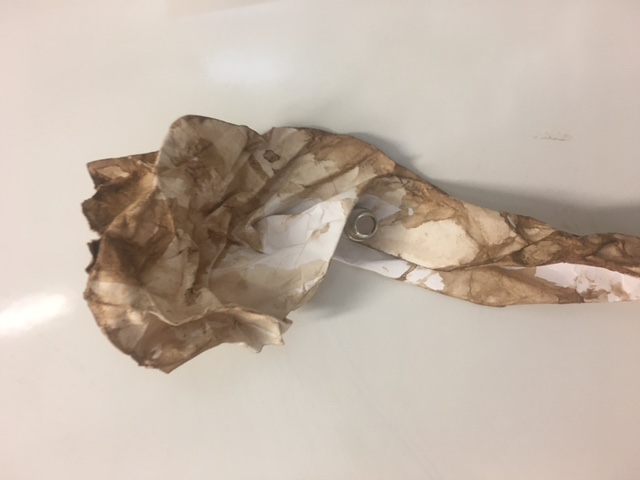

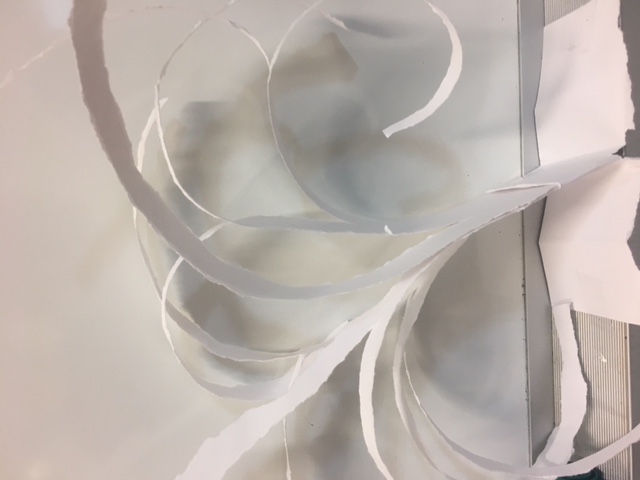

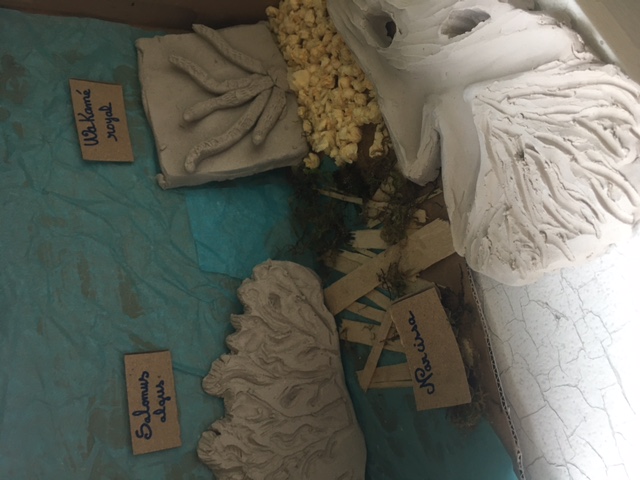

Quelques visuels sur les oeuvres de coline Gautier présentées à l’espace ec’arts:

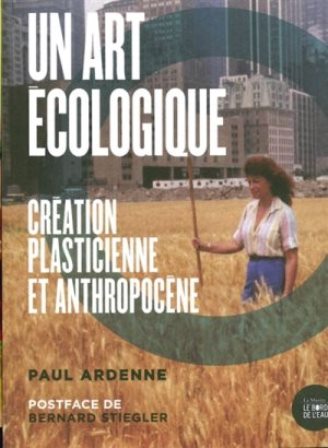

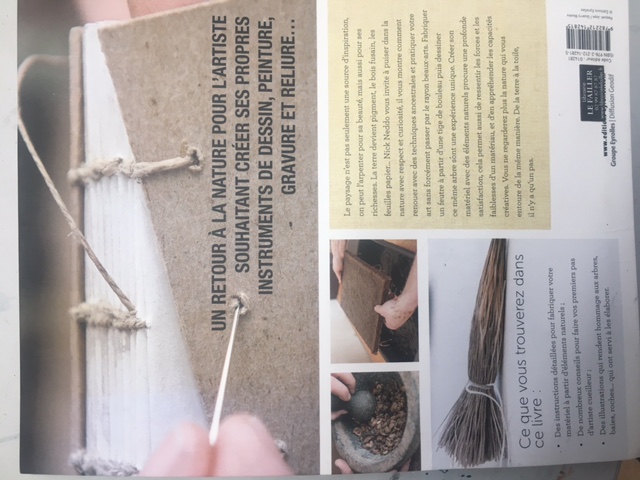

Un ouvrage incontournable de Paul Ardenne historien et critique d’art sur l’éco-création, l’éco-oeuvre d’art. « La nature est tout à la fois un être, une coprésence, une force. Travailler en elle, oui. Mais il est mieux encore de travailler avec elle, d’en faire un partenaire actif de la création artistique. » « L’éco-œuvre réussie […] est invariablement une affaire de responsabilité, de civisme, d’éthique » (p. 239). L’écologie n’est qu’une partie d’une écosophie plus globale qui inclut également des enjeux sociétaux, même s’il faut pour cela s’imposer quelques sacrifices. Ainsi en va-t-il de l’art du recyclage, ou de l’art du soin, du réconfort. Pour les entreprises éco-artistiques éthiques, « [l]’important […] c’est de signifier en premier lieu un état de fait problématique et matière à travailler à le réduire » (p. 254). Là est l’espoir d’un authentique éco-art, de ce que Paul Ardenne définit dans sa brève conclusion comme un anthropocènart « démonstratif, militant, exemplaire et pas seulement illustratif » (p. 266).

Pour aller plus loin: https://journals.openedition.org/ere/6376

Photographies d’Yves de Orestis sur la performance de Coline Gautier dans le cadre du festival SETU de 2023 à Eliant dans le Finistère.

La marche comme expérience sensorielle et artistique comme chez Esther Ferrer, Francis Alÿs ou Hamish Fulton :

Charles Pépin, philosophe : Grâce à l’interprétation subjective que le peintre fait d’une réalité banale, notre regard est modifié, transformé. Par une approche sensible des choses, nous aiguisons nos perceptions qui vont nous faire éprouver des sensations et des émotions nouvelles. Cette sensibilité s’éduque et se cultive: par tâtonnement expérimental (Voir la pédagogie de Célestin Freinet ), en éveillant nos sens par des méthodes intuitives, en partageant un vécu sensoriel. Nous percevons grâce à nos sens qui sont toujours façonnés par notre expérience individuelle et collective. Ils nous ouvrent au monde…

Extrait du préambule à la séquence Ecrire, c’est dessiner . Académie de Nantes, onglet :Espace Arts plastiques- Insitu:

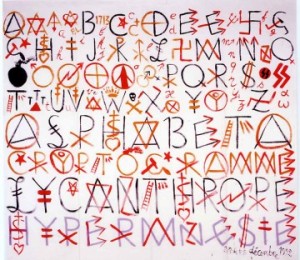

« Ecrire c’est dessiner.

Grâce à la trace laissée par un geste, l’artiste livre une mémoire à l’humanité.

Il s’agit d’apprendre aux élèves l’importance de la main qui trace et qui relie le corps à l’intellect, et de comprendre la notion d’autonomie du geste en dessin ou en peinture. A l’école, il est souvent attendu des élèves qu’ils restent assis – en tous cas, une bonne partie de leur journée. Cette attente invisibilise le corps, qui est pourtant aussi un outil pour apprendre. En effet, la mémoire est aussi kinesthésique. En se mouvant, en manipulant, en étant autonome, on sollicite la mémoire du corps.

Ici, il s’agira de mettre les élèves en situation de lâcher-prise, de relative liberté, de viser l’apprentissage de leur autonomie et leur prise d’initiative. Arriver à comprendre ce que l’on entend par l’autonomie du geste en peinture ou en dessin, en cours de séquence, est l’un des objectifs visés.[…] On dessine avant de savoir écrire et compter.

Comme l’écrit en 2008 Nancy Huston, dans L’espèce fabulatrice, le propre de l’humain est de raconter des histoires. Aussi, avant d’inventer l’écriture, on tapait en rythme et on dansait, on dessinait sur les parois des grottes et sans doute s’exerçait-on au préalable sur une surface instable, comme Jean Rouaud le suppose dans son roman Préhistoires, 2022 »

Extrait du lexique pour les Arts Plastiques sur le site Eduscol:

« Une pratique bidimensionnelle : le dessin en arts plastiques

Dessiner est souvent perçu comme la volonté de représenter ce qui est observé de la manière la plus « juste » : un objet, un paysage, un portrait etc. Toutefois, dès que l’on dessine, on fait des choix. En arts plastiques, ces choix, liés à la représentation, sont appelés « écarts », que l’objet soit observé, mémorisé ou imaginé. Il s’agit de faire comprendre à l’élève que ces choix ne sont pas dus au hasard mais sont étroitement liés à l’intention de l’artiste et aux moyens dont il s’empare (outils, support, etc.). Ces choix sont porteurs d’une valeur expressive. Dessiner peut également signifier explorer des outils, des gestes, des supports sans volonté de représenter. Le dessin est alors le lieu de formes imprévues, d’inventions graphiques, d’élaboration de langages inventés, telle l’exploration graphique réalisée par Paul Klee en 1922 sur le carnet de Nina Kandinsky.

Enfin, le dessin a également une autre fonction fondamentale en arts plastiques : il permet d’élaborer un projet. Par exemple, cette fonction peut être convoquée dans le cas d’un projet tridimensionnel, en sculpture ou en architecture : l’élève peut dessiner ce qu’il projette de réaliser. Il convient alors de confronter l’intention à la réalisation, tenant compte notamment des effets induits par

la matière, les matériaux, etc. »

Claude Reyt, Les arts plastiques à l’école, Armand Colin, 1998

Dans L’homme du commun à l’ouvrage (Idées/Gallimard), Dubuffet donne cette définition : « l’Art est un jeu – le jeu de l’esprit. Le jeu majeur de l’homme. Un enfant regarde un instant une boule de chiffon- une pensée le traverse ; cet objet est un Peau-Rouge. Il décide de croire que cette poupée de chiffon est un Peau-Rouge. D’en avoir peur comme on a peur des Peaux Rouges. Il en a peur en effet. » Trois opérations mentales et plastiques fondées sur la faculté à imaginer sont ici décrites : regarder (un chiffon), associer (à un Peau-Rouge), transformer (en Peau-Rouge).

Le jeu symbolique introduit ensuite le simulacre de la peur…L’important en est l’enchaînement, du regard à la pensée puis à la décision de faire du chiffon autre chose. Si cette décision est suivie d’effet, l’enfant agira en transformant l’objet, entrant ainsi dans le champ d’opérations plastiques.

On retiendra enfin l’acronyme RITA pour retenir les quatre opérations plastiques que sont Reproduire, Isoler, Transformer, Associer:

Un extrait issu d’Eduscol sur la pédagogie du sensible:

Le support est l’appui ou le soutien de quelque chose. Il s’agit d’une surface ou matière qui reçoit la trace d’un outil ou sur lequel sont déposés des matériaux comme une couche de peinture, d’encre ou de pigments, ou encore des éléments tridimensionnels. Un support peut être passif (neutre, il se fait oublier), actif (il modifie la trace de l’outil ou le matériau) ou encore productif (il produit lui-même la trace, par exemple lors d’un pliage). Le matériau désigne toute matière transformée ou non qui sert à construire une œuvre (ce qui constitue une œuvre d’art comme le marbre, le bronze, la toile de lin etc … )

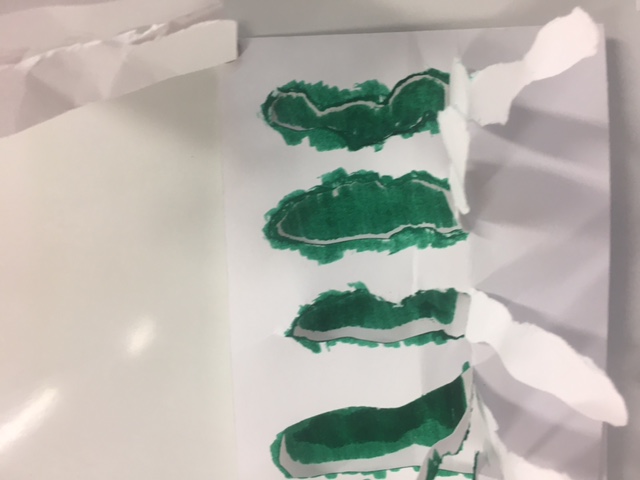

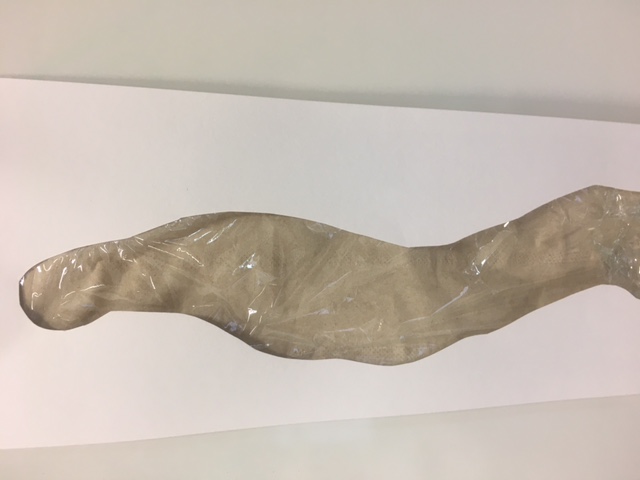

Mini-pratique exploratrice et questionnante lors du CM: Autour du motif de l’algue, trouvez des façons de rendre actif puis productif chaque support papier distribué. Actif, c’est-à-dire de manière à ce qu’il modifie la trace de l’outil ; Productif, c’est-à-dire qu’il produise la trace lui-même, en devenant ainsi matériau. Deux supports papier, outils au choix, temps 5 mn pour chaque.

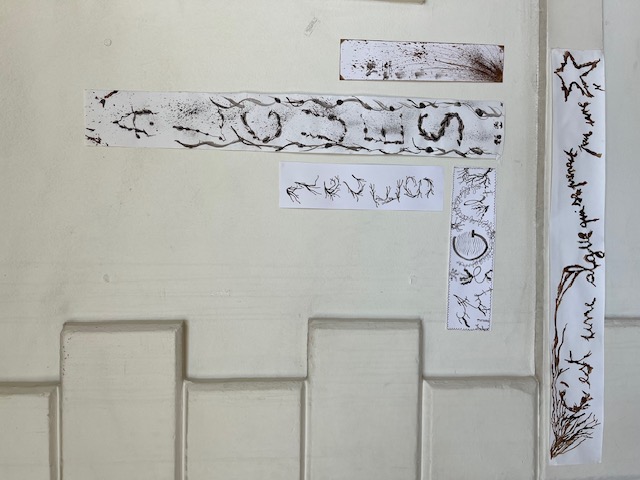

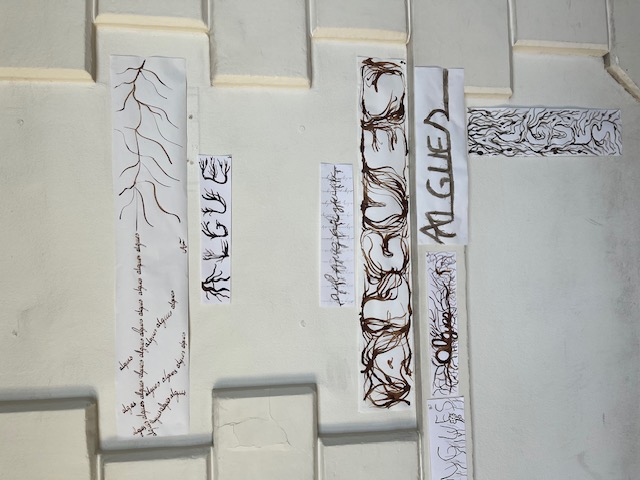

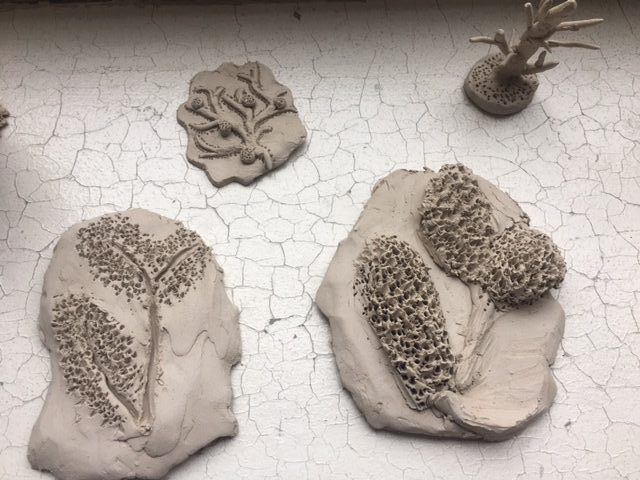

Quelques exemples de productions d’étudiants réalisés en 15 mn à partir d’une feuille blanche épaisse de 10cm de large sur 20 de hauteur. En empruntant le motif de l’algue marine, rendez votre support actif ou productif et non plus simplement passif. Mediums, techniques au choix. Les mots de vocabulaire suivants ont été extraits lors de l’affichage: humidifier, imbiber, former, tracer – Plier/déplier, froisser /défroisser, découper/détourer/scotcher, peindre/colorer/colorier/diffuser – outils/gestes,/empreintes – plan/relief/volume etc

Vocabulaire plastique / pistes pédagogiques à explorer à partir de matières: Le geste (action, superposition/ juxtaposition). Les matériaux (matières molles, friables, malléables… ). L’empâtement (couche, strate, recouvrement). Les outils (action/ matière). Les reliefs (épaisseur, visuel/ tactile). Les textures, les contrastes (opaque/ transparent, lisse/ rugueux, dur/ mou, naturel/ artificiel). Les couleurs, les contrastes (clair/ obscur, brillant / terne). Les prélèvements (collection, sélection/ échantillon, accumulation). Les mélanges de techniques (complexité, assemblage)

Une publication du LAIT le Laboratoire Artistique International du Tarn:

Une publication d’IN-SITU, le site de l’académie de Nantes:

Matières, matériaux, matérialité ( Jean DUBUFFET dans sujet blanc du CRPE du site de Rennes :

Matières, matériaux, matérialité autour de la démarche artistique de Coline Gautier:

Ressources pour l’enseignement des arts plastiques aux cycles 2 et 3.

Site eduscol.education.fr (extraits): La représentation du monde

“ Entre six et neuf ans, l’enfant investit dans ses productions l’envie de

représenter le monde qui l’entoure. Progressivement, il prend conscience de

l’écart entre ce qu’il voit, ce qu’il produit et ce que le spectateur perçoit (ce

moment où l’élève pense qu’il ne sait pas dessiner). L’enjeu est de l’amener à

garder un regard ouvert à la pluralité des représentations, au-delà d’une

représentation qu’il considère comme juste car ressemblant à ce qu’il voit ou à

ce qui fait norme. ’’

Par cette question au programme, il ne s’agit pas d’apprendre aux élèves à “bien’’ représenter et strictement selon des canons esthétiques ou des normes, mais de leur faire découvrir, explorer et comprendre la diversité des modes de représentation. En fonction d’une intention développée dans le cadre d’un projet personnel, les élèves sont amenés à faire des choix qui vont progressivement leur permettre de placer la question de la représentation du monde du côté de la production de significations.

Au cycle 2, sur cette question au programme, cela signifie amener les élèves à

comprendre notamment que […] une représentation non conventionnelle du monde qui nous entoure répond à d’autres exigences de représentation ; elle répond à une intention et cherche à nous dire, à exprimer autre chose […]. »

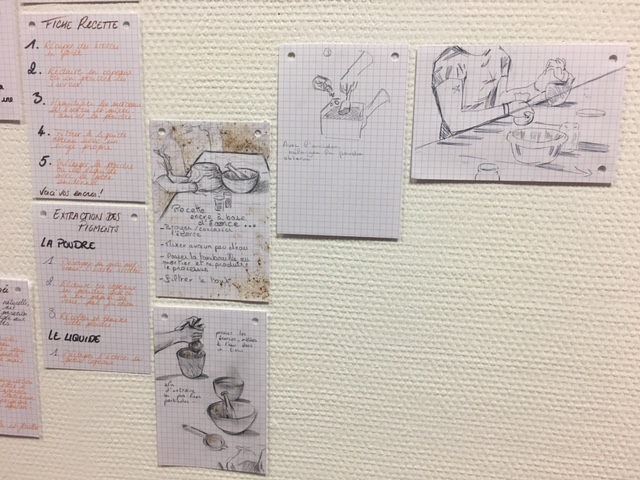

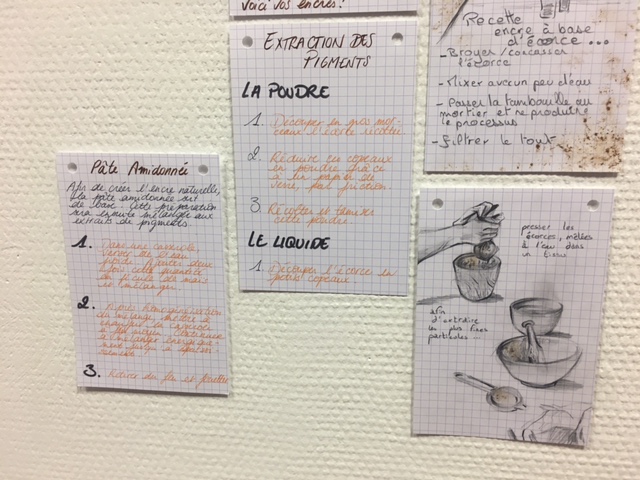

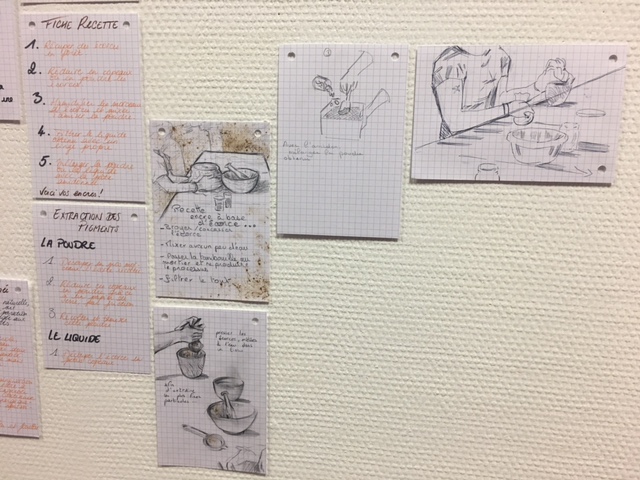

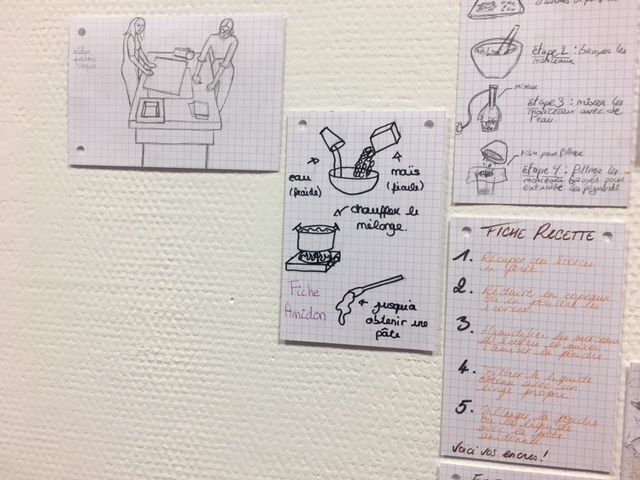

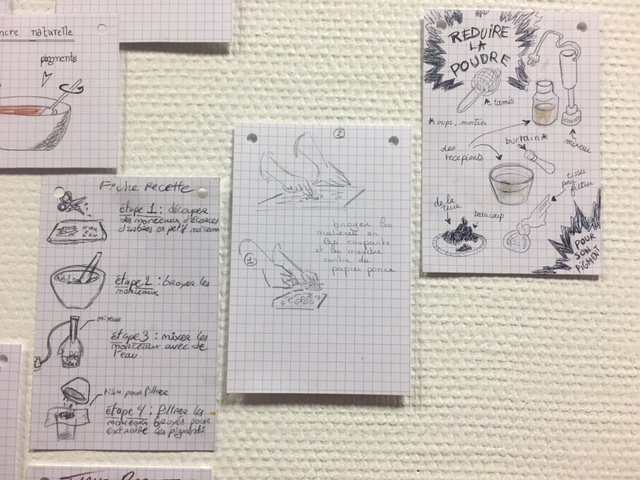

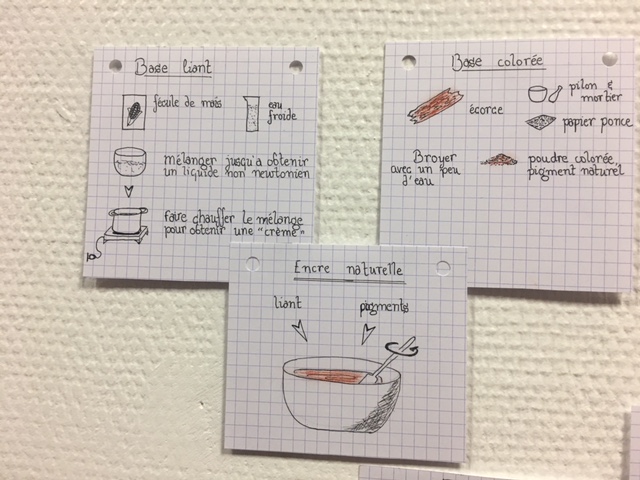

Vue de l’exposition, fiches-recettes dessinées et écrites par les étudiants MEEF 1 Arts Plastiques sur la fabrication de pigments extraits de l’algue » fucus -varech vésiculeux -famille des fucacés », tiroir emprunté aux sciences avec coquillages et coraux, extraits d’un manuel « fabriquer son matériel d’artiste ».

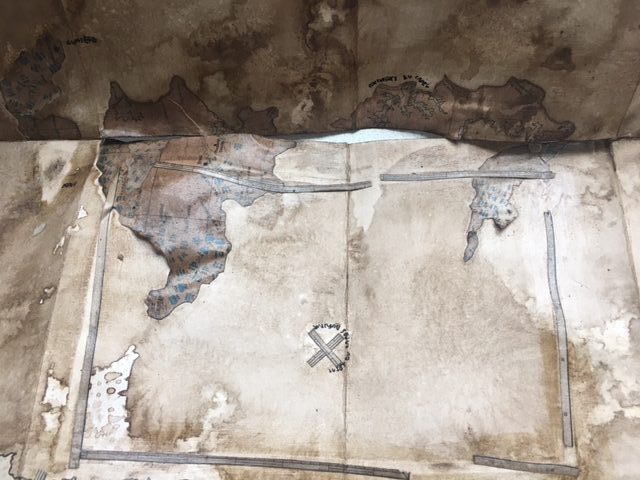

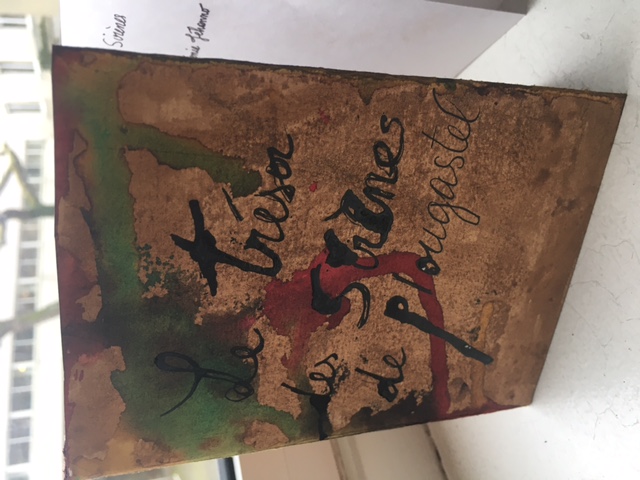

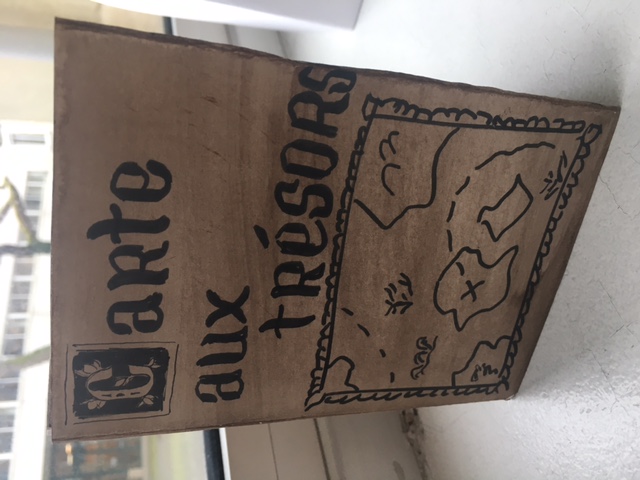

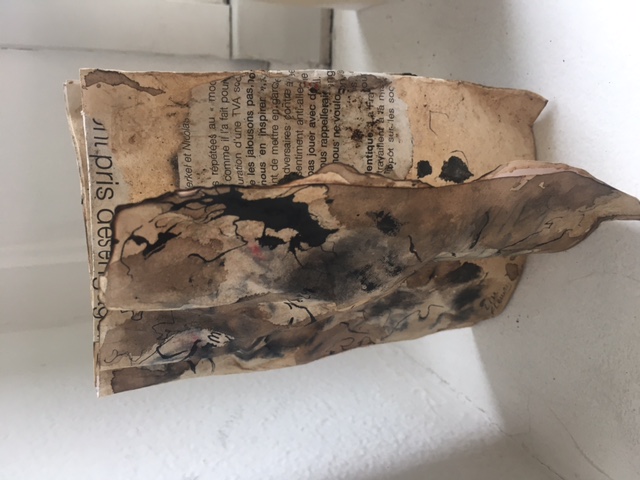

Quelques productions d’étudiant.es inscrits au premier puis au second degré

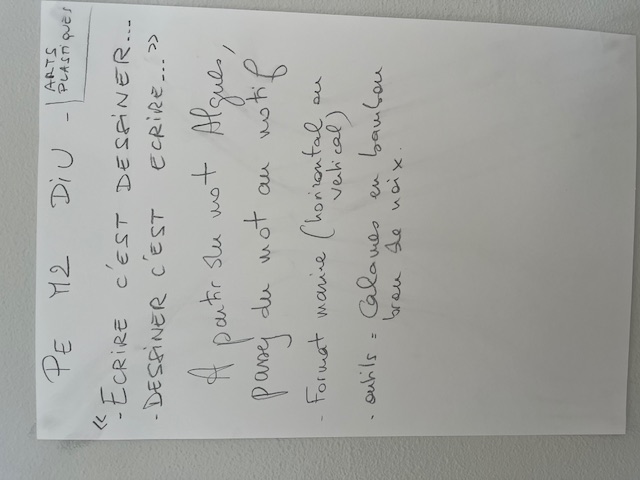

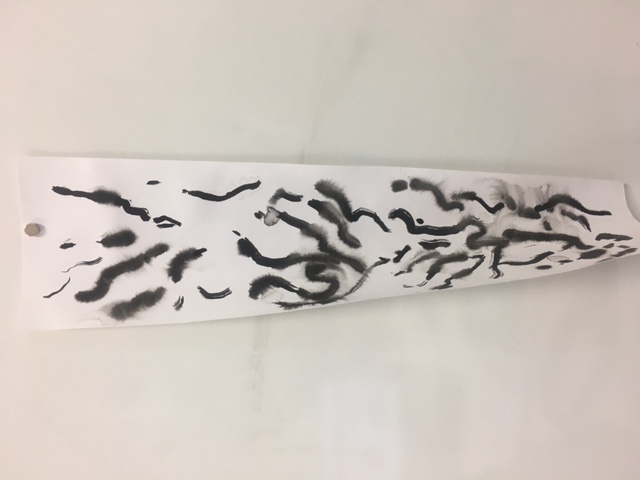

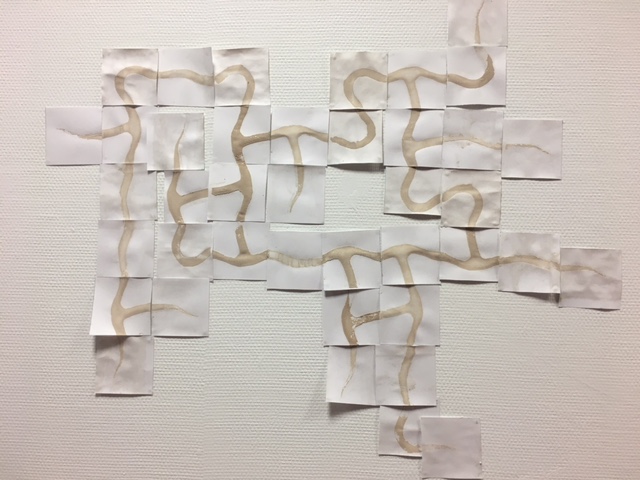

Productions graphiques des PE M2 DIU; « Ecrire c’est dessiner, dessiner c’est écrire« . A partir du mot ALGUES, passez progressivement du mot algue au motif de l’algue. Prenez en compte, exploiter verticalement ou horizontalement le format marine distribué. Technique: dessin, écriture, calligraphie, motifs, formes. Outils: calames en bambou et porte-plume. Médium: brou de noix.

Objectifs: montrer que l’acte d’écrire et l’acte de dessiner ont de multiples correspondances, offrent des similitudes de signes, de formes, de tracés, de lettres, de gestes, d’outils, de traces, de supports etc